Les grands de ce monde ne sont plus à un paradoxe près. La COP26 en apporte une nouvelle illustration en offrant un écrin à toutes les contradictions. Xi Jinping, président de la Chine, l’un des premiers pays émetteurs de gaz à effet de serre, n’a pas honoré de sa présence le sommet international sur le climat, qui se tient actuellement et jusqu’au 12 novembre dans la capitale écossaise Glasgow. Mais il s’est manifesté, à l’occasion du Forum North Bund 2021 qui s'est ouvert le 4 novembre à Shanghai, pour appeller à une plus grande coopération internationale dans le secteur du transport maritime. Dans une lettre adressée au forum, le premier représentant du pays déclare la Chine disposée à « relever collectivement les défis actuels des chaînes d’approvisionnement », à s'adapter aux « nouvelles normes en matière de transition énergétique et numérique » et à « promouvoir une croissance durable de l'industrie ».

Les propos sont tenus alors même que la Chine reste la force dominante sur le marché des pétroliers et des vraquiers de par le niveau de ses importations de pétrole et de charbon. La production quotidienne de charbon y est même actuellement proche de son plus haut niveau annuel avec 11,67 Mt enregistrés le 2 novembre, soit un million de plus qu’un mois plus tôt.

D’après les données de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), les stocks de charbon dans les centrales électriques du pays dépassaient 110 Mt la semaine dernière. Une augmentation de plus de 31 Mt par rapport à la fin septembre, a indiqué la NDRC.

Chine : 72 mines de charbon invitées à augmenter leur production

Refus de signer un plan charbon

Le 4 novembre, jour même des déclarations publiques de l’éxecutif chinois en faveur des « nouvelles normes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre », la seconde puissance économique mondiale – tout comme l'Inde, les États-Unis et l'Australie, autre importateurs ou exportateurs de charbon – refusait de signer un plan stigmatisant le charbon auquel ont adhéré 77 signataires à la COP26, qui se sont ainsi engagés à ne plus investir dans de nouvelles centrales au charbon dans leur pays et à l'étranger et à bannir le fossile de la production d'électricité (en 2030 dans les pays riches et en 2040 pour les nations plus pauvres).

« Aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire que la fin du charbon est en vue », s’est enflammé le président britannique de la COP26, Alok Sharma, alors que les engagements ne sont pas contraignants.

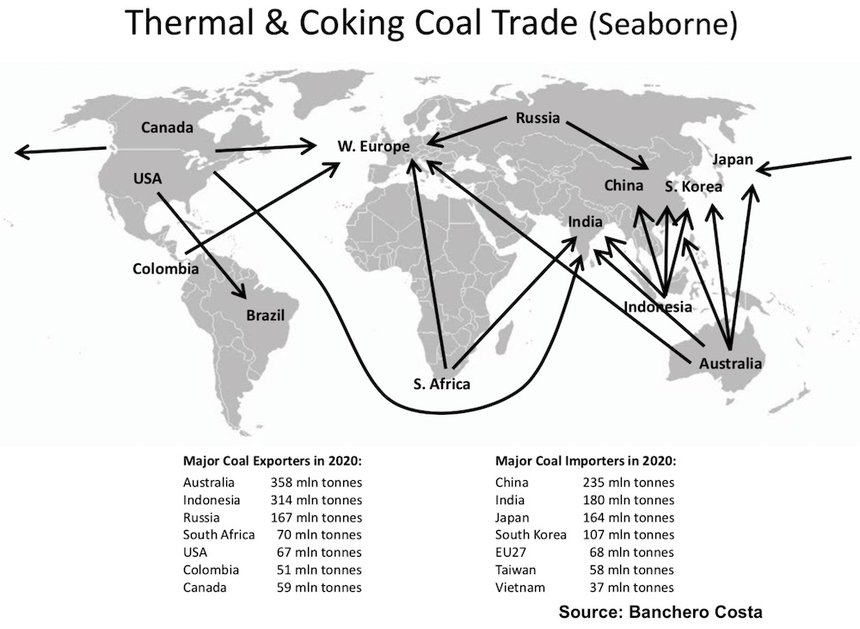

Le charbon a produit environ 37 % de l'électricité mondiale en 2019. Il reste le deuxième produit de base en vrac sec le plus échangé, avec 1,13 milliard de tonnes transportés en 2020. La seule croissance des importations vers la Chine et l'Inde compense largement l’abandon progressif dans les pays occidentaux.

Crise de l'énergie : les vrais gagnants

Le pétrole si cher à la Chine

Le pétrole n’a pas dit non plus son dernier mot grâce à la Chine. « Ces vingt dernières années, le marché des pétroliers a bénéficié d'une croissance forte et quasi continue des importations chinoises de pétrole brut », rappelle Gibson, qui dans son dernier rapport, se demande si « les armateurs de tankers vont pouvoir continuer à compter sur la Chine pour stimuler la demande de pétrole au cours de la décennie à venir ».

Le courtier maritime réagit à la publication la semaine dernière par la Chine d’un plan visant à atteindre le pic des émissions et la neutralité carbone d'ici 2030. De toute évidence, conclut Gibson après en avoir analysé les termes, « la demande de pétrole est peut-être plus proche que prévu. Mais comme la crise énergétique actuelle l'a mis en évidence, atteindre un niveau net zéro est une tâche monumentale. La capacité de raffinage continuera d'augmenter à moyen terme, tandis que la constitution de stocks est également susceptible de soutenir les importations chinoises lorsque l'environnement des prix s'améliorera pour les acheteurs. Quoi qu'il en soit, pour les armateurs de pétroliers, dans la plupart des scénarios, aucun pays ne dépassera la Chine en tant que plus grand importateur de brut pour les décennies à venir, et tous les regards restent donc tournés vers la Chine. »

Libérer les réserves d’État

Tous les regards sont tournés vers la Chine, dont les importations de pétrole brut ont plongé en octobre à leur plus bas niveau depuis septembre 2018. Les grands raffineurs publics ont retenu leurs achats en raison de la hausse des prix tandis que les raffineurs indépendants ont été freinés par des quotas limités d'importation.

Le plus grand importateur de pétrole brut au monde a fait entrer 37,8 Mt le mois dernier, selon les données de l'Administration générale des douanes, soit l'équivalent de 8,9 millions de barils par jour (Mb/j) contre 9,99 Mb/j en septembre et 10,02 Mb/j à la même période de l'année dernière. Depuis janvier, les arrivées de brut ont totalisé 425,06 Mt, en baisse de 7,2 % sur un an. Les exportations de produits pétroliers raffinés de la Chine pour octobre ont également chuté de 31,8 % en glissement annuel pour atteindre 3,95 Mt.

Toutefois, les importations de pétrole pourraient augmenter en novembre. Pékin a réservé aux raffineurs indépendants 14,89 Mt de quotas d'importation de pétrole d’ici à décembre et Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), qui exploite la plus grande raffinerie de Chine, a reçu individuellement un permis pour 12 Mt.

L’administration chinoise vient en outre de décider de libérer des produits pétroliers de ses réserves d'État afin de compenser une pénurie d'approvisionnement et stabiliser les prix dans certaines régions.

Entre COP26 et OPEP

Le contraste est tout aussi saisissant entre les ruminations des négociations internationales orchestrées dans le cadre de la conférence des Nations unies sur le climat et les conclusions de la réunion de l'OPEP+ le 4 novembre.

D'un côté, le président Biden a demandé instamment des mesures pour lutter contre le changement climatique tout en promettant que les États-Unis montreraient l'exemple en la matière. Dans le même temps, le président américain a exhorté l’OPEP+ à ouvrir les vannes et pomper davantage pour soutenir le marché pétrolier américain. Avant de rétropédaler, conscient du mouvement pendulaire de ses déclarations, au cours d’une conférence de presse. « Ce n'est tout simplement pas rationnel », a souligné le président démocrate, non pas en référence à ses propos bipolaires, mais pour qualifier l’impossibilité à opérer radicalement, « du jour au lendemain », le passage aux énergies renouvelables, aussi impératif soit-il, a t-il avoué.

La demande de pétrole, elle se redresse rapidement. BP a indiqué lors d’une conférence avec des investisseurs que la demande mondiale de pétrole est « maintenant au-dessus du niveau de référence de 100 millions de barils par jour (Mb/j), un niveau vu pour la dernière fois avant la pandémie. »

Le méthane, épée de Damoclès du GNL en tant que carburant marin

Faut-il croire aux promesses ?

« Que signifient pour le réchauffement climatique toutes les nouvelles promesses de réduction des émissions faites par les différents pays ? » pose le débat différemment l’AIE dans son World Energy Outlook 2021. L’Agence internationale de l’énergie s’intéresse moins aux absences des principaux pollueurs qu’aux promesses engageantes des autres.

Au moment de la publication de son analyse à la mi-octobre, plus de 120 gouvernements avaient annoncé de nouveaux objectifs de réduction des émissions d'ici à 2030 alors que les pays représentant 70 % des émissions mondiales de CO2 s'étaient engagés à les ramener à un niveau net nul d'ici à 2050 ou peu après.

Depuis, davantage de pays ont revu leurs ambitions à la hausse, indique l’AIE dans une mise à jour. Et non des moindres : le Premier ministre indien Narendra Modi s'est notamment engagé à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2070. Aussi, le CO2 n’est plus seul à être au coeur des débats « puisque plus de 100 États ont promis de réduire de 30 % les émissions de méthane provenant de l'exploitation des combustibles fossiles » dont l’AIE estime qu’elles constituent le moyen le plus efficace de limiter le changement climatique à court terme.

De la parole aux actes

Soufflant le chaud et le froid, l’AIE se félicite de ces progrès tout en établissant, dans une modélisation des scénarios des promesses, que « tous les engagements pris à l'échelle mondiale en matière de climat à ce jour laissent encore un écart de 70 % par rapport aux réductions d'émissions nécessaires d'ici à 2030 pour maintenir la température de 1,5 °C à portée de main ».

Audacieux, les gouvernements dans leurs promesses à long terme ? « Les ambitions ne comptent guère si elles ne sont pas mises en œuvre avec succès », répond l’AIE qui appellent à court terme à des « stratégies politiques claires et crédibles ».

À la demande de la présidence britannique de la COP26, l'AIE a été chargée d’effectuer chaque année un suivi du parcours qui mène la parole aux actes. Ce qui ne constitue pas en soi, non plus, une garantie d’action.

Adeline Descamps