Entretien avec Katrin Moosbrugger et Charline Daloze qui présentent les principales caractéristiques de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) expliquant son succès.

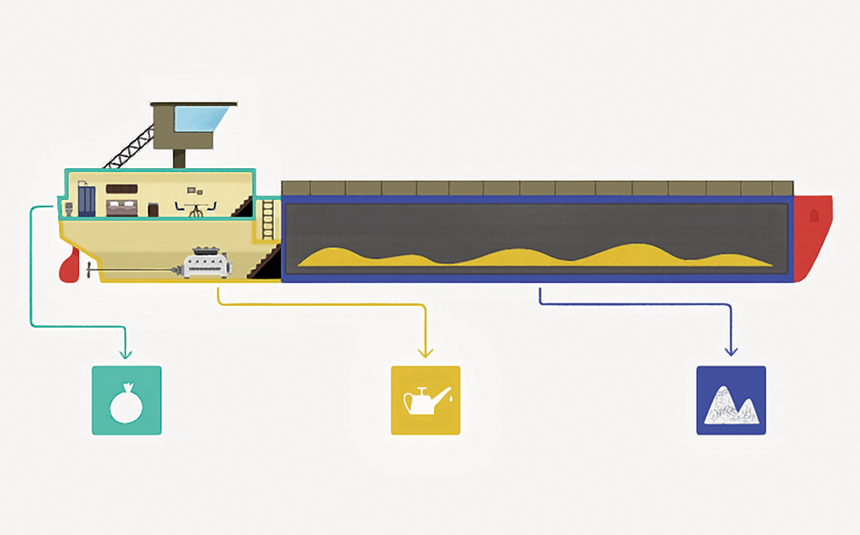

La Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) a été signée à Strasbourg en 1996 par 6 pays l’Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. Au terme des ratifications par tous les États signataires, elle est entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

Les organes prévus par cette convention internationale pour la gestion et l’administration ont alors été mis en place, soit la Conférence des Parties Contractantes (CPC) et l’Instance Internationale de Péréquation et de Coordination (IIPC). CPC et IIPC s’appuient pour l’exercice de leurs missions respectives sur un Secrétariat exécutif qui est assuré par le secrétariat de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Le siège de ces organes de la CDNI est situé au Palais du Rhin à Strasbourg tout comme le Secrétariat exécutif. L’application…

La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonnerDéjà Abonné ?