Pour faire face à l’épidémie de Covid-19/coronavirus, Voies navigables de France (VNF) a mis en place depuis fin février 2020 une cellule de veille, et activé, le 11 mars, une cellule de crise. Dès le début du confinement, le 17 mars, l’ensemble des bureaux de VNF est passé en télétravail. VNF présente la particularité de gérer un réseau de près de 7 000 km de long, avec beaucoup d’agents dispersés sur le territoire : environ 500 implantations au total, dont une majorité de cabines d’éclusiers mais aussi plus de 150 sites regroupant plusieurs personnes. Cela a conduit l’établissement public à développer depuis plusieurs années un réseau de visioconférence, bien utile aujourd’hui pour faire passer les équipes en télétravail.

« Comme tous, nous sommes profondément touchés par cette situation de crise, souligne le directeur général de VNF, Thierry Guimbaud. Le premier élément de notre stratégie a constitué à se replier en bon ordre, avec un travail à domicile pour la quasi-totalité des agents administratifs afin de ne pas déstructurer notre activité. Un comité exécutif se tient tous les matins, à distance, avec les directeurs du siège et les directeurs territoriaux ».

Continuer à assurer la gestion hydraulique

Sur le terrain, l’organisation des moyens de VNF vise, avant tout, à mettre en sécurité le réseau hydraulique. Avec l’idée de tenir sur la durée, car la situation de crise sanitaire pourrait durer de nombreuses semaines. Pour cela, la priorité est d’éviter toute contamination du personnel. Les éclusiers se relaient donc avec un minimum d’échanges, les transmissions se faisant par écrit. Il faut aussi garder en réserve des agents qui continuent à assurer quoi qu’il en soit la continuité de l’exploitation du réseau. Des autorisations spéciales d’absence ont ainsi été délivrées, permettant à certains agents de terrains de rester chez eux et de n’intervenir qu’en nombre restreint, en se déplaçant avec leur véhicule personnel, pour ne pas risquer de contaminer leurs collègues.

« Tous les personnels de VNF sont très engagés pour le maintien du service public, et aucun n’a exercé à ce jour de droit de retrait », constate Thierry Guimbaud, qui souligne que la disponibilité d’agents d’exploitation ou de maintenance des écluses et barrages est une priorité. D’une part, parce qu’une écluse fermée par l’absence d’un éclusier peut bloquer tout un axe. Mais aussi parce que la maintenance des ouvrages est un impératif pour la gestion hydraulique et des crues, l’approvisionnement en eau, etc.

Pour cela, VNF dispose d’outils mis en place ces dernières années, qui évitent d’exposer inutilement des agents sur le terrain. L’instrumentation des différentes parties du réseau et la transmission des données sur le réseau Aghyre (Application pour la Gestion Hydraulique et la Ressource en Eau) permet de connaître en continu la situation des différents ouvrages : canaux, barrages, écluses, lacs...

Alors que l’on arrive en fin de saison de charge hydraulique, les barrages-réservoirs sont proches de leur niveau le plus haut avec, mi-mars 2020, une moyenne de remplissage de 90 % pour l’ensemble des installations. Il s’agit là d’un point de vigilance pour VNF : si de fortes pluies surviennent dans les prochaines semaines, cela peut mettre en danger les populations riveraines des réseaux hydrauliques. « Les agents sont en mesure d’intervenir très rapidement en cas de besoin, explique Thierry Guimbaud. Nous travaillons en permanence avec Météo France à l’évaluation de la situation, qui n’est pas à ce jour préoccupante sauf pour le Sud-Ouest où la perspective d’orages doit nous appeler à la vigilance. Nous devons être constamment en position d’exploiter le réseau et de faire face à un coup d’eau ».

La navigation maintenue

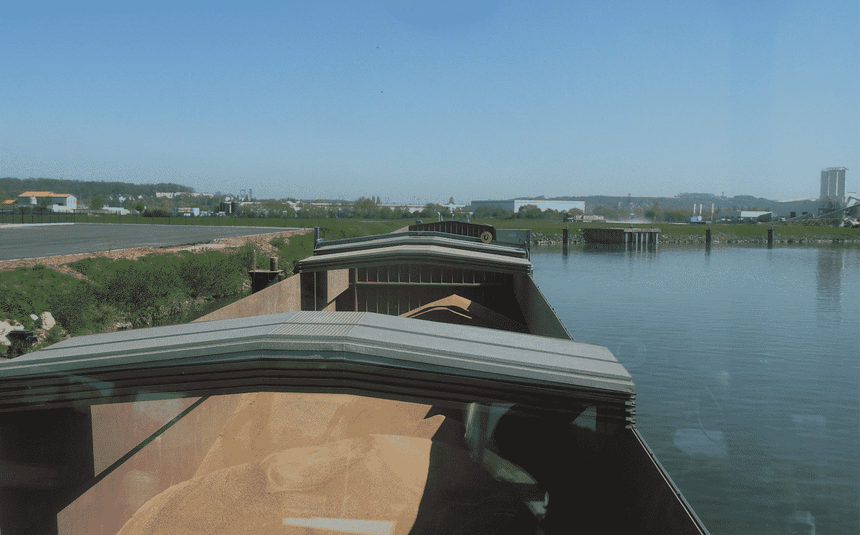

Le maintien de la navigation est aussi une préoccupation majeure de VNF en cette période de crise sanitaire. La navigation transfrontalière est maintenue avec la Belgique. En France, sur le grand gabarit, l’amplitude d’ouverture des écluses a été réduite à 10 heures par jour. « Cela permet de faire passer plus de 90 % du trafic qui existait avant la période de confinement, précise Thierry Guimbaud. Or, depuis quelques jours, le trafic diminue. Sur la Seine, par exemple, tout le trafic lié au secteur du BTP est en train de s’arrêter. Les produits de première nécessité utilisent assez peu la voie fluviale, mais la demande reste forte pour les transports de céréales. Pour les conteneurs, la situation est difficile notamment sur l’axe Seine, du fait de la saturation du terminal de Gennevilliers, avec des conteneurs pleins, importés mais non essentiels, ainsi que de vides en attente de retour. Nous adapterons, à l’avenir, le dispositif en fonction des besoins et de nos capacités ».

L’adaptation aux besoins peut se faire dans les deux sens : par exemple, prévoir des prolongations des plages horaires d’ouverture des écluses en fonction des besoins spécifiques des transporteurs, car l’amplitude de 10 heures de navigation apporte d’énormes contraintes aux flottes de transport de conteneurs habituées à naviguer en continu. Ou, au contraire, si le trafic chute fortement sur les axes à grand gabarit, ce qui paraît probable vu la suspension d’activité d’un nombre croissant d’entreprises industrielles, la solution pourrait être d’adopter pour toutes les écluses le passage à la demande.

Suppression des péages… mais non des déclarations

L’ouverture de tous les canaux touristiques et de plaisance est pour l’instant repoussée au 20 avril. Cette disposition, vu le confinement actuel et l’arrêt des activités de tourisme, semble aller de soi. Le péage au forfait sera proratisé en fonction de la durée de la fermeture de ces canaux liée à la crise.

Quant au péage auquel sont soumis les bateaux de commerce, son paiement n’est pas reporté : il est purement et simplement supprimé pour toute la durée de la crise. La gratuité est entrée en vigueur depuis le 13 mars, date du passage en stade 2 renforcé. Elle durera jusqu’au passage au stade 4, celui du retour à la normale. VNF demande, en revanche, aux bateliers de continuer à alimenter les applications servant habituellement à la facturation des péages, afin de disposer de statistiques sur le transport fluvial de marchandises.